- 妻の出産後には育休を取りたい!

- PTが利用できる子育て制度って?

- 男性PTの育休のリアルを聞きたい

我々PTが所属しているリハビリ部門では、男性の育休はまだまだ実績が少ないのが現状です。

一般企業では2023年の男性育休の取得率は30.1%と発表されています。

出典:令和5年度雇用均等基本調査

そんな中、筆者は第一子の誕生に合わせて、2022年に4ヶ月間の育休を取得しました。

実際に育休を取得するまでの準備や育休明けの働き方など、筆者の体験談を紹介します。

お互いの実家が離れていたので、育休を取得して本当に良かったです

実際に筆者が受け取った育休中の給付金の総額も包み隠さず公開しています。

筆者が実践している仕事と子育てを両立するためのポイントも解説します。

これから育休取得を検討している男性PTは、ぜひ参考にしてください。

【実際を公開】男性の理学療法士の育休中の給付金の内訳

男性が育休を取得するときに、最も気になるのが収入の減少ですよね。

筆者が育休を取得した際は、妻が専業主婦の一馬力でした。

そんな中、唯一の収入源だったのが育児休業給付金です

育児休業給付金の基準となるのは、標準報酬月額=4月〜6月の平均月収になります。

残業代や通勤手当などは含まれますが、反対にボーナスは反映されません。

一般的に、育児休業給付金の支給額は手取りの約8割といわれます。

また、育児休業給付金の支給は育休開始よりも1〜4ヶ月程度遅くなるので注意が必要です。

育休中に振り込まれた育児休業給付金は総額546,644円でした。

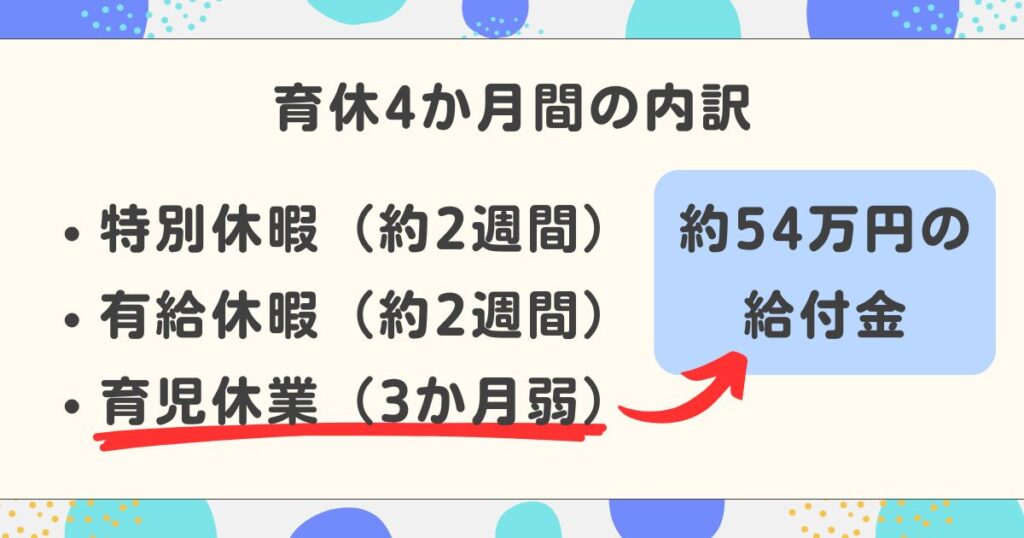

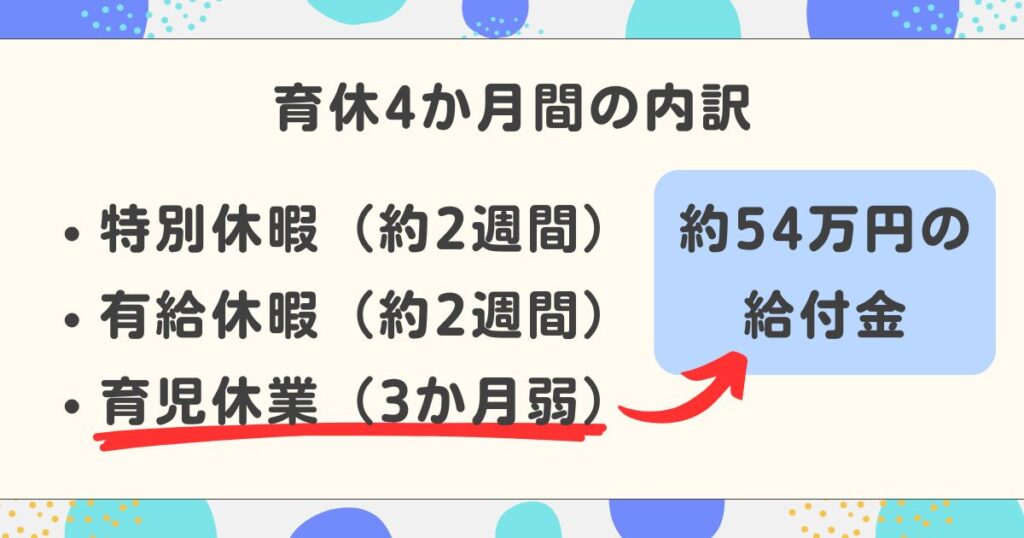

筆者の4ヶ月間の育休の内訳は、厳密には以下のとおりです。

特別休暇(2週間)+有給休暇(2週間)+育休(3か月)=合計4ヶ月間

そのため約3ヶ月間の育児休業給付金のほかに、休暇中の給料やボーナスは支給されていました。

給料や給付金があるとはいえ貯金からの切り崩しも必要!

長期の育休を取る場合には、生活費の半年分くらいは貯金をしておくと安心です。

妻の妊娠〜育休取得までの流れ

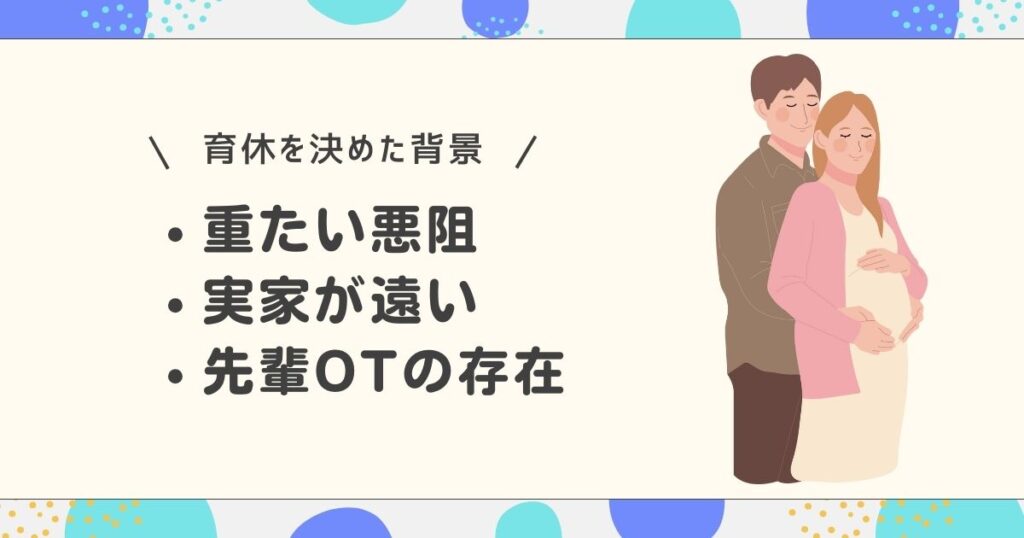

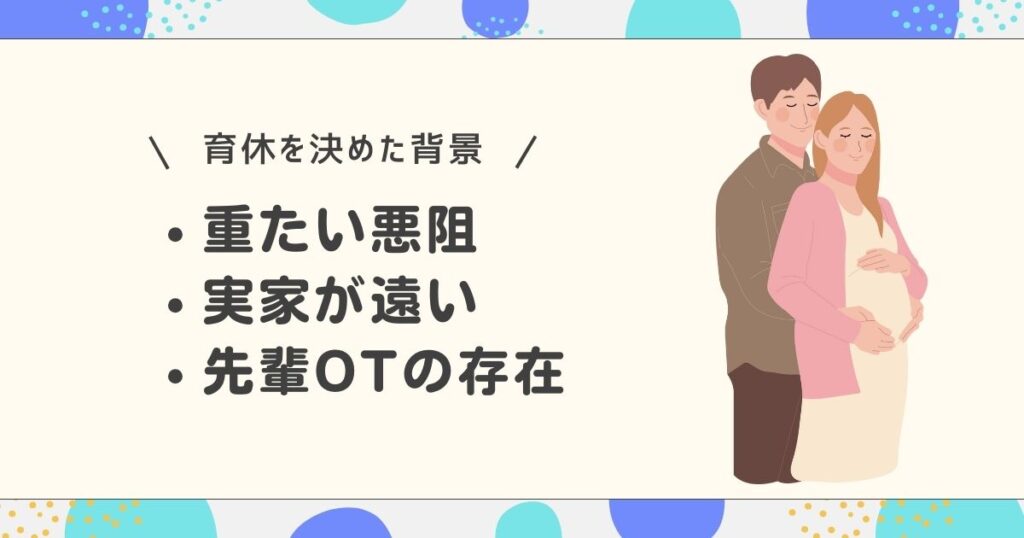

もともと子供好きだった筆者ですが、育休については全く考えていませんでした。

そんな筆者がなぜ4か月の育休を取得したのか?

超プライベートな話題まで赤裸々に大公開しています。

育休当時の筆者のプロフィールを確認する

育休を取得した当時の筆者は、臨床8年目のごく平凡なPTでした。

| 経験年数 | 8年目 |

| 養成校 | 私立大学 |

| 取得資格 | 登録理学療法士 認定理学療法士(運動器) |

| 転職歴 | なし |

| 結婚歴 | 4年目 |

| 妻の仕事 | 一般事務(パート) |

臨床2年目から7年目までは、毎年の学会発表や実習生の指導に取り組むなど、積極的に活動していました。

一方で、結婚後すぐには子供ができなくて、不妊治療のため婦人科クリニックにも通院していました。

妻の悪阻が重くて家事・仕事ができない

約1年以上の不妊治療を経て、2021年12月に妻の妊娠が分かりました。

過去に3度の流産を経験しているだけに、ドキドキしていたのを覚えています。

無事に妊娠できた喜びに反して、新たな悩みに直面します

想像していたよりも妻の悪阻がかなり重たく、まともに食事が取れない日々が続いていました。

結果的に妊娠8か月まで悪阻が続いたため、予定よりも早くパートを辞めないといけない状況に。

特に妊娠初期の悪阻の様子を見ていると、無事に出産までたどり着けるのかとても心配しました。

職場の先輩OTが6か月の育休を取得

妻の悪阻が悪化していく妊娠2ヶ月目に、職場内で大きな出来事がありました。

筆者が育休を取得した当時の急性期病院を確認する

筆者が新卒から勤めていた病院は、3次救急の対応をしている地域の中規模病院でした。

| 病床数 | 約300床 |

| 診療科 | 約20 |

| 病期 | 急性期 |

| リハ科の人数 | 16人 (PT10人、OT5人、ST1人) |

新卒時のリハ科は10人以下でしたが、少しずつスタッフ数とともに業務量も増えている状況でした。

決してスタッフ数は多くありませんが、アットホームで仲の良いリハ科でした。

現在は転職して別の職場にいますが、当時の職場にはとても感謝しています。

なんと30代男性の先輩OTが6か月間の育休を取得するというのです。

当時のリハ科スタッフの中では初めての男性育休!

先輩OTは2人目のお子さんの誕生に合わせて、上司と相談を進めていたそうです。

食い入るように先輩OTの話を聞きながら、帰宅後には妻とじっくり相談しました。

当初は育休を全く考えていなかった筆者ですが、育休取得を現実的にイメージするようになりました。

当時の上司へ育休について相談

妻との話し合いの結果、筆者は4ヶ月間の育休を取得する決心がつきました。

- 妻の重い悪阻が長引く

- 夫婦とも両親が頼りにくい

- 新生児の時期を一緒に過ごしたい

お互いの実家とは距離があったため、妻と力を合わせて育児をするには育休の取得が必須だと判断!

後日、当時の上司に育休取得について相談をしたところ、こころよく背中を押していただきました。

当時の上司と先輩OTには感謝しかありません

偶然にも先輩OTの育休明けと、筆者の育休開始が重ならなかったことも不幸中の幸いでした。

育休取得中は職場からの給料ではなく、雇用保険等から育児休業給付金が支払われます。

育児休業給付金は手取り給与のおよそ8割が振り込まれますが、家計の収入減少は避けられません。

我が家の貯金と育児休業給付金の2つを計算して、家計の負担がかからない4か月間の育休を決めました。

男性PTが利用できる子育て制度は以下の記事で解説しています。

職場のサポートで育休を開始

妻のサポートと仕事を続けながら、職場の総務担当と育休の手続きを開始。

妊娠6か月頃には担当者と相談をスタートできたので、ゆとりを持って手続きを進められました。

ここでも先輩OTの育休取得があったため、担当者もスムーズに対応してくれました。

育休の申請とともに、業務の引き継ぎの準備を進めていきました。

| 業務 | 対応 |

|---|---|

| 患者 | 難渋が予想される症例の共有 外来リハは育休前に終了 |

| 実習生 | 育休中は受け入れストップ (母校への連絡) |

| カンファレンス・委員会 | 育休前に引き継ぎ者と同行 |

男性の育児参加に協力的な職場だったため、同僚からの優しい声掛けが嬉しかったです。

職場のサポートを受けながら妻の出産予定日より早く有給を取得し、そのまま4か月間の育休をスタートできました。

4ヶ月間の育休中の過ごし方

妻が無事に出産を終えてから、筆者の育休生活は幕を開けました。

筆者の育休中の過ごし方について紹介します。

- 家事・育児に全集中

- 夫婦の余暇時間の堪能

- 長期的な働き方を考える

家事・育児に全集中

育休中の家事と子育ては、すべて筆者の仕事だと思って取り組みました。

出産後の女性の身体のダメージは、全治数ヶ月の交通事故に例えられます。

中には産後1か月の安静を推奨している産院もあります。

出典:牧田産婦人科HP

妻の体力がしっかり回復するまで、家事を分担することもほとんどありませんでした。

その中でも新生児の子育てだけは夫婦で一緒に協力!

- 沐浴

- ミルク

- おむつ交換

- 寝かしつけ

ようやく誕生した我が子との時間は、いくらあっても足りないほど貴重でした。

寝かしつけは夫婦で分担したので、夜泣き対応の寝不足も半減です!

新生児期の夜泣き対応の中で仕事をしなくて良かったのは、4ヶ月間の育休の最大のメリットでした。

また4ヶ月間の育休の最後には、初めての寝返り成功を夫婦揃って見ることができました。

夫婦の余暇時間を堪能

育休明けは仕事と子育てでバタバタするのが予測できたので、余暇時間もしっかり堪能しました。

- 好きなアニメの一気見

- 平日に近くのカフェ巡り

- 歯医者で親知らずの治療

普段の仕事の忙しさで、後回しになっていた余暇を満喫しました。

妻の趣味のカフェ巡りも、平日の昼間なら子連れでもゆっくり過ごせて大満足。

子育て中のストレスを溜め込まないように、日課にしていた家族の散歩も良い思い出です。

趣味の時間だけでなく、リハノメを活用したオンライン学習にも取り組みました。

長期的な働き方を考える

育休中の家事・育児のスキマ時間で、育休明けの働き方についても考えていました。

子供と過ごす時間が長いので、家族との時間を確保できる働き方をより意識。

育休前の仕事量はとても多く、月間の残業が30〜50時間になる時期もありました。

当時の上司や先輩たちは、持ち帰りの仕事が多いことを嘆いていました。

将来の自分自身をイメージしながら、別の働き方=転職についても興味を持ち始めました。

この時期の自問自答があったから、結果的に転職を決意することができました

育休明けの働き方で意識したこと

充実した4ヶ月間の育休を終えて、仕事に復帰する日を迎えました。

育休明けは年度末の繁忙期でしたが、以下のような働き方を意識していました。

- 無駄な残業を減らす

- 臨床以外の業務を減らす

- 後輩の育休取得のサポート

- 子育てしやすい職場への転職

子育てと仕事を両立するため、育休明けに決めていた働き方を紹介します。

無駄な残業を減らす

4か月間の育休明けでも、時間管理や患者対応などは問題なく、スムーズに仕事へ復帰できました。

日々の仕事のルーティンは育休を経ても崩れませんでした

しかし育休を取得していた当時の職場は、セラピスト1人あたりに入院患者の担当が14人前後いました。

普段通りに仕事をこなすだけでも、毎日の残業は避けられない状況です。

そこで筆者が強く意識していたのが、無駄な残業は絶対にしないことでした。

- 雑談しながらカルテ記載

- 期限ギリギリの書類作成

- 手書きでの申し送り作成

上記を避けるだけで、業務効率化とともに無駄な残業の削減に繋がります。

| 育休前 | 育休明け |

|---|---|

| 毎日1時間前後の残業 | 毎日30分以内の残業 |

結果的に残業時間を減らして、子供の保育園の送迎ができるようになりました。

臨床以外の業務を減らす

無駄な残業を減らすだけではなく、臨床以外の業務はできるだけ受けないように心がけていました。

当時の上司や同僚の協力があってこそ実現

- 母校からの実習生の受け入れ

- 毎年取り組んでいた学会発表

- 業務時間後の院内外の勉強会

これらの業務を減らしたことで、業務後の居残りや持ち帰りでの作業も一気に無くなりました。

そうして捻出した時間は、家事や育児の時間に変わって仕事と子育ての両立ができました。

自分一人では解決できない業務も多いので、ぜひ職場のスタッフと話し合ってください。

後輩の育休取得のサポート

日々の仕事に追われながらも、病院のスタッフとのコミュニケーションは積極的に取っていました。

特に育休中の過ごし方や子供の成長の様子は、リハ科のスタッフとよく話し合っていました。

筆者の育休明けから数カ月後、とっても嬉しい報告が!

後輩の男性PTが、第一子の誕生に合わせて2ヶ月間の育休の取得を決めたのです。

先輩OTと一緒に、後輩PTに育休制度や手続き方法などをサポートできたのは良い経験です。

当時の上司も男性育休が3人続いたことに、とても喜んでいたのが印象的でした。

子育てしやすい職場への転職

育休明けの仕事は、忙しいながらも充実した時間でした。

一方で、毎年増えていく業務量と慢性的な人手不足は、年々深刻化していました。

自分の努力だけでは業務量の調整が難しい(汗)

偶然にも筆者の家庭事情が重なったため、育休明けから1年後には実家の近くへの転職・転居をすることになりました。

当時の職場のスタッフには、お世話になってばかりで退職となって申し訳なかったです。

転職活動で最重視したのは、仕事と子育てが両立できる業務量の職場です。

転職エージェントを活用したことで、子育てしながらスムーズに転職活動を進められました。

【育休だけじゃない】男性PTが仕事と子育てを両立するためのポイント

実際に4ヶ月間の育休を取得し、仕事と育児の両立できる働き方を模索した結果、分かったことがあります。

男性PTが育休を取得できるだけでは、子育てサポートの充実した職場とは言えない!

あくまでも育休制度は法律で定められた、誰もが取得できる権利です。

しかし、育休以外の制度や福利厚生が充実していなければ、仕事と育児の両立が困難になります。

- 子の看護休暇の給料の有無

- 育児休業ではなく育児休暇の有無

- 男性PTの子育て支援の雰囲気の有無

上記のポイントを事前に確認しておけば、安心して仕事と育児を両立した働き方を実現できます。

今より子育てサポートが充実した職場を探したい場合は、転職エージェントに相談するのがおすすめです。

子の看護休暇の給料の有無

育休以外の子育てサポートとして広く活用されているのが子の看護休暇です。

子供の病院受診などで休暇が必要なときに利用できる制度です。

令和7年4月1日からは、さらに利用しやすく以下のように制度の改正が行われます。

| 内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 名称 | 子の看護休暇 | この看護等休暇 |

| 対象 | 未就学児のみ | 小学校3年生まで |

| 取得理由 | 病気・けが・ 予防接種・健康診断 | 病気・けが・ 予防接種・健康診断・ 感染症に伴う学級閉鎖など・ 入園式・卒園式 |

| 取得日数 | 子供1人につき年5日 子供2人以上であれば年10日 (1時間毎に取得可能) | 子供1人につき年5日 子供2人以上であれば年10日 (1時間毎に取得可能) |

| 除外される 労働者 | 週の所定労働日数が2日以下 継続雇用期間6ヶ月未満 | 週の所定労働日数が2日以下 |

子の看護休暇は法律で定められているので、すべての職場で利用できる制度です。

しかし子の看護休暇の取得に際して、有給or無給の判断は職場ごとに異なります。

令和3年度の厚生労働省の調査では、約65%の企業が子の看護休暇は無給と回答しています。

出典:令和3年度 厚生労働省

すでに子育て中の先輩スタッフや事務担当者に、子の看護休暇が無給かどうか確認してみましょう。

育児休業ではなく育児休暇の有無

法律で定められた育児休業だけでなく、職場独自の休暇制度の充実度も要チェックです。

筆者の4か月間の育休の内訳は、以下のように育休以外の休暇も組み合わせていました。

特別休暇(2週間)+有給休暇(2週間)+育休(3か月)=合計4ヶ月間

当時の職場には有給休暇のほかにも、妻の出産前後に取得できる特別休暇が複数ありました。

また特別休暇は有給だったので、育休中の収入減少の心配が少なくなりました。

これらの特別休暇や有給休暇の日数は、職場の福利厚生の充実度に直結します。

利用することが少ない特別休暇については、先輩パパママや事務担当者に確認してみましょう。

男性PTの子育て支援の雰囲気の有無

男性PTが子育てに活用できる制度があっても、実際には利用できない職場環境では意味がありません。

- 急な休みが取れない

- 慢性的なスタッフ不足

- ノルマ未達のペナルティ

- 上司の承諾に時間がかかる

特に、男性の育児参加について懐疑的な上司のもとでは、育休の相談すら二の足を踏んでしまうでしょう。

筆者の当時の職場のように、男性の育休取得を喜んでくれるスタッフや雰囲気が理想的です。

さらに業務量が多すぎると、そもそも残業が減らなくて育児をする時間がありません。

ワークライフバランスを重視した職場なら、無理なく仕事と子育ての両立が可能です。

理想の職場は転職エージェントに聞こう

もし今の職場が男性の育児参加にネガティブな雰囲気であった場合、仕事と育児の両立は難しくなるでしょう。

ワークライフバランスの充実を考えるなら、より良い環境の職場に転職するのがおすすめです。

- 2人目こそ育休を取りたい

- 子の看護休暇が無給なんて嫌

- 今の業務量じゃ育児に関われない

- 月収上げて育児休業給付金を上げたい

こんな悩みを抱えている人は、ぜひ転職エージェントに相談してください。

求人の紹介・病院見学・面接対策・条件交渉など、すべて無料で対応してくれます。

主なやりとりはLINEなので、仕事が忙しくても気軽に相談ができます。

今すぐの転職希望じゃなくても、登録して情報収集するのもおすすめ。

おすすめの転職エージェントはPTOTSTワーカーです!

筆者もPTOTSTワーカーを利用して、条件に合った理想の求人を紹介してもらえました。

子育てで忙しくても、面接等の日程調整を丸投げできました。

\ 無料でエージェントに何度でも相談できる /

男性PTも理想の働き方を実現しよう!

実際に4ヶ月間の育休を取得した経験をもとに、育休取得の流れ〜育休明けの働き方の変化まで紹介しました。

筆者が仕事と育児を両立できたポイントは以下の通りです。

- 職場独自の休暇制度の充実

- 男性育休をとった先輩の存在

- 子育てをサポートする職場の雰囲気

現在は転職しましたが、転職活動でも仕事と育児を両立できる環境を重視しました。

仕事と子育てしながらの転職活動では、転職エージェントが活用が必須!

希望の条件に合った求人の紹介や病院見学・面接の日程調整、条件交渉まですべて無料で利用できます。

\ 筆者も利用したおすすめの転職エージェント /