- 自分の職場でも育休は取得できる?

- 難しい名前ばかりで違いが分からない

- 臨床と子育てを両立できるPTになりたい

近年は、男性の育児参加をサポートする制度がたくさん増えています。

しかし難しい名前や複雑な内容で、どうやって利用すれば良いのか分かりにくいですよね。

2022年に4か月の育休を取得した筆者が、男性PTが知るべき4つの子育て制度を紹介します。

2025年4月1日からの制度改正や、気になる給付金についても徹底解説。

筆者が実際に活用した制度や、育休中に受け取った給付金の総額も公開します。

上手に子育て制度を利用して、仕事と子育てを両立できる素敵なパパPTになりましょう。

『育児休業=育休』の全貌|給付金のポイントを解説

男性の子育て制度といえば育児休業=育休を思い浮かべる人が多いでしょう。

しかし育休の名前は知っていても、肝心な内容は分かりにくいですよね。

育休の基本的な概要はこちらになります。

| 名称 | 育児休業 |

| 対象者 | ほぼ全ての労働者 ※子供が1歳6か月以降も契約が継続する予定がある |

| 取得期間 | 原則子供が1歳に達するまで |

| 分割取得 | 分割して2回まで取得可能 ※取得の際にそれぞれ申請 |

| 申請期限 | 原則1か月前までに申請 |

| 休業中の就業 | 原則就業不可 |

| 給付金 | 育児休業給付金 |

| 延長の有無 | 最長子供が2歳になるまで延長できる ※保育所に入所できないなど条件あり |

労使協定の取り決めがなければ、入職・転職後1年未満であっても育休の取得が可能です。

2022年に第一子が誕生した筆者も、有給と合わせて合計4か月の育休を取得しました。

育休を取得する方法

育休を取得するには、職場に育児休業申出書(育休届)を提出すれば問題ありません。

育休は法律で定められた国の制度です。

病院やクリニックなど、職場独自の制度ではありません。

もし職場の福利厚生が不十分だとしても、誰でも育休は取得できます。

ただし育休取得の1か月前までに申出が必要となります。

実際には育休の取得期間や育休中の業務の引き継ぎなどを、事前に上司と相談しなければいけません。

具体的には育休取得の3〜5か月前までには、上司と話し合いをしておくのがおすすめです。

育児休業給付金の仕組み

育休中は給料が振り込まれませんが、代わりに育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の支給額は、これまでの給料(標準報酬月額)の50〜67%となります。

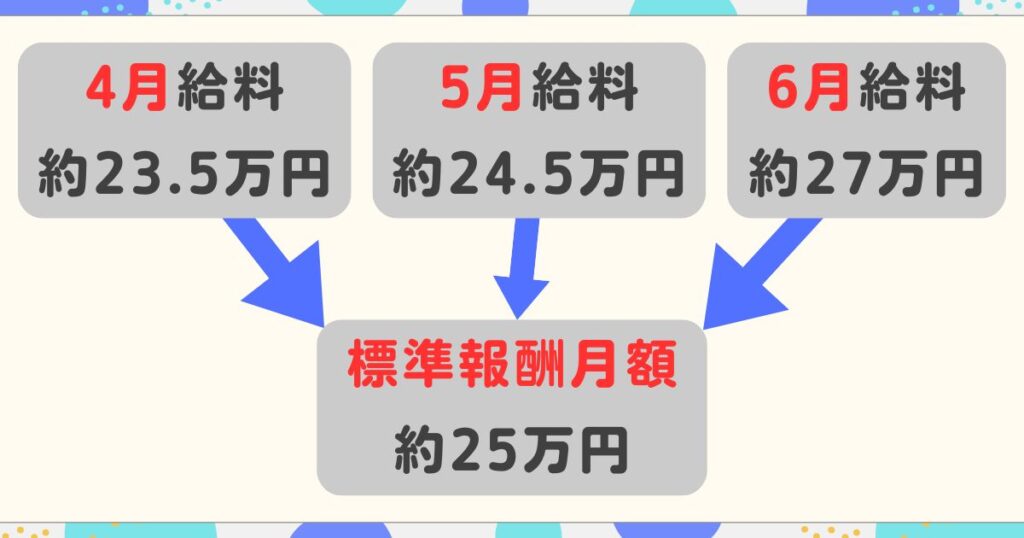

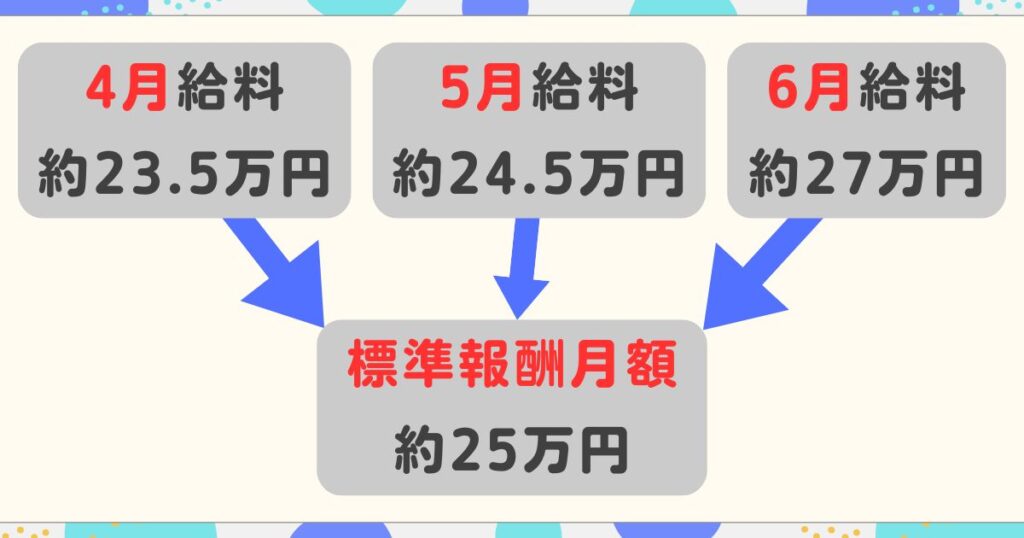

4月〜6月の月給の平均が標準報酬月額です

しかし、社会保険料や税金が引かれないため、実質は手取り給料の60〜80%を目安に支給されます。

例として標準報酬月額が25万円だった場合の、育休前の手取り金額と育児休業給付金の支給額の目安は以下になります。

| 育休前 | 育休開始〜6か月まで | 育休7ヶ月目〜 | |

|---|---|---|---|

| 実質手取り | 約20万円 | ― | ― |

| 給付金の支給額 | ― | 約16.5万円 | 約12.5万円 |

他にも、2025年4月1日からは育休中の給付金が増額される新制度がスタートします。

育児休業給付金は誰が支払うの?

職場が支給する給料とは異なり、雇用保険(国)から支給されます。

公立病院など公務員PTの場合は、共済組合からの支給です。

あなたが育休を取得しても、職場があなたの人件費を払い続ける心配はありません。

筆者が受け取った給付金の総額

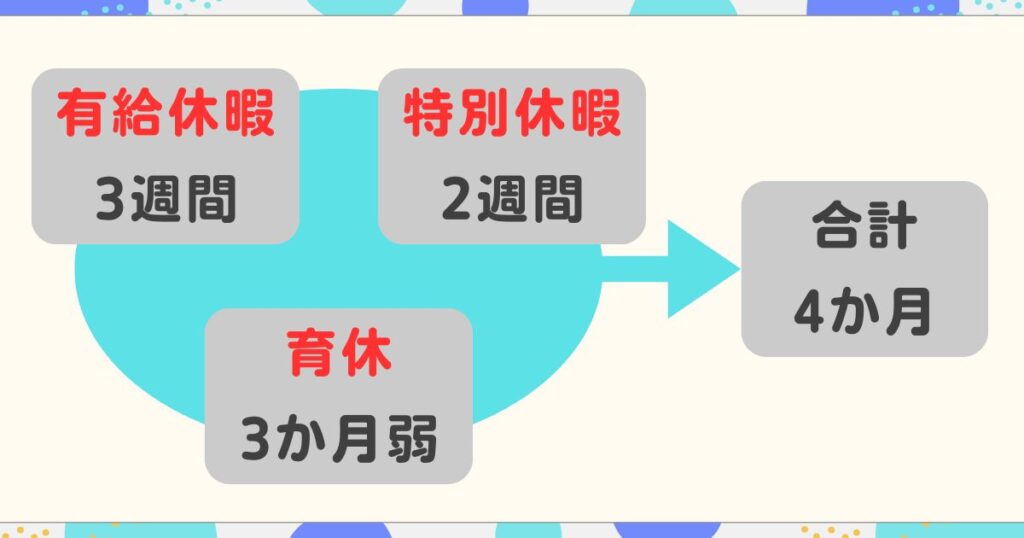

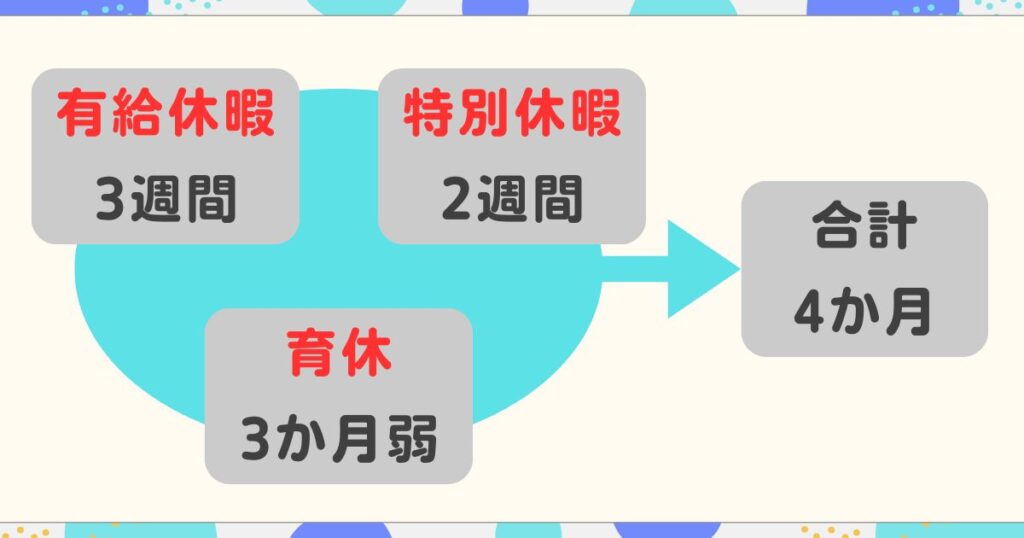

筆者は2022年に第一子の誕生に合わせて、約4か月間の休みを取得しました。

有給休暇3週間+特別休暇2週間+育休3か月弱=4か月間

筆者が取得した職場独自の特別休暇など、育休の体験談はこちらの記事で紹介しています。

合計4ヶ月間のうち、育休を取得した約3か月間が育児休業給付金の対象となりました。

実際に受け取った育児休業給付金の総額は546,644円でした。

一月あたりの育児休業給付金は、平均で約20万円になります。

給付金には助けられましたが、専業主婦の妻と子育てをするには心許ない金額です。

育休を取得するまでに、生活費の数カ月分の貯金をしておくのがおすすめです。

現在の給料では育休中の収入減少が心配な場合は、育児休業給付金を増やす方法を参考にしてください。

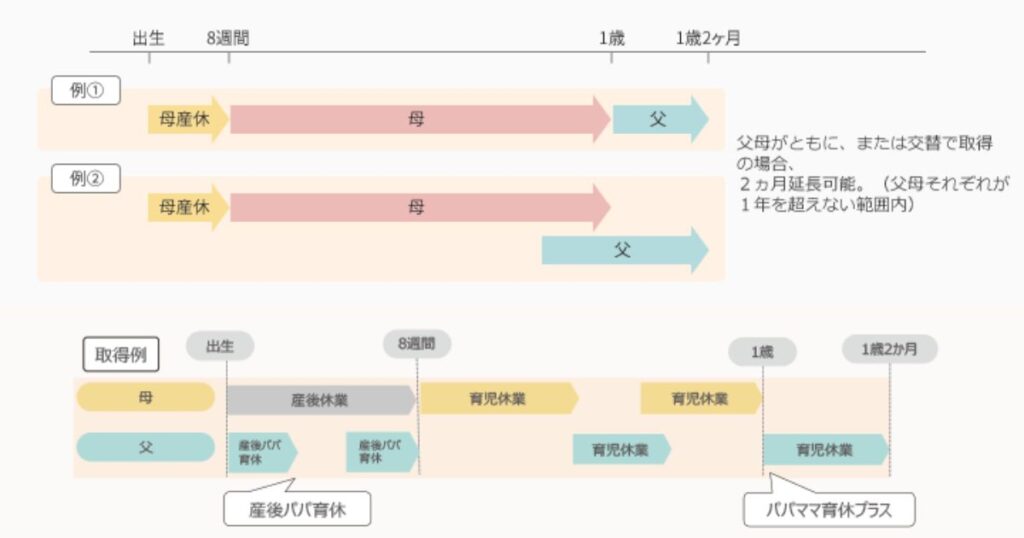

1歳2か月まで延長できるパパ・ママ育休プラス

育休を取得できる期限は、原則として子供が1歳の誕生日を迎える前日まで。

しかし、子供が1歳になった後も育休を延長できる方法が2つあります。

| 延長できる期間 | 延長できる条件 | |

|---|---|---|

| 育休の延長 | 最長で子供が2歳になるまで | ・1歳の誕生日の前日or1歳6か月になる日まで育休中である ・保育所への入所を希望したが入所できなかった |

| パパママ育休プラス | 子供が1歳2か月になるまで | 父親と母親がそれぞれ育休を取得する |

保育所に入れなかった場合には、通常の育休と同じく2回に分けての育休取得が可能です。

一方、パパママ育休プラスはパパとママが育休期間をズラすことで、1歳2ヶ月まで育休を延長できます。

上手に育休を延長させれば、子供が保育所へ入所するタイミングの家族の負担を減らせます。

育休の取得と同様に、あらかじめ余裕を持って上司へ報告・相談をしておきしましょう。

『出生時育児休業=産後パパ育休』の活用方法|育児よりも手軽に取得

通常の育休とは別に、2022年10月からスタートしたのが出生児育児休業(産後パパ育休)です。

産後パパ育休の基本的な概要はこちらになります。

| 名称 | 出生時育児休業 (産後パパ育休) |

| 対象者 | 子供が産まれてから8週間以内の父親 |

| 取得期間 | 子供が産まれてから8週間以内に合計4週間まで |

| 分割取得 | 分割して2回まで取得可能 ※1回目の際にまとめて申請が必要 |

| 申請期限 | 原則休業の2週間前までに申請 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結することで可能 |

| 給付金 | 出生時育児休業給付金 |

| 延長の有無 | 延長は不可 |

育休と産後パパ育休の違い解説

筆者は2022年9月に育休を取得したため、2022年10月からスタートした産後パパ育休は未経験になります。

名前が似ていて、違いがよく分かりづらい…

育休と産後パパ育休の大きな違いは、取得できる期間です。

| 育児休業 | 産後パパ育休 | |

|---|---|---|

| 取得期間 | 原則子供が1歳になるまで | 子供が産まれてから8週間以内に合計4週間まで |

| 分割取得 | 分割して2回まで取得可能 ※取得の際にそれぞれ申請 | 分割して2回まで取得可能 ※1回目の際にまとめて申請が必要 |

| 申請期間 | 原則1か月前まで | 原則2週間前まで |

| 給付金 | 育児休業給付金 | 出生時育児休業給付金 +出生時休業支援給付 |

| 延長の有無 | 最長子供が2歳になるまで ※保育所に入所できないなど条件あり | 延長は不可 |

上記の違いの中でも、2025年4月からは産後パパ育休の給付金が変更されます。

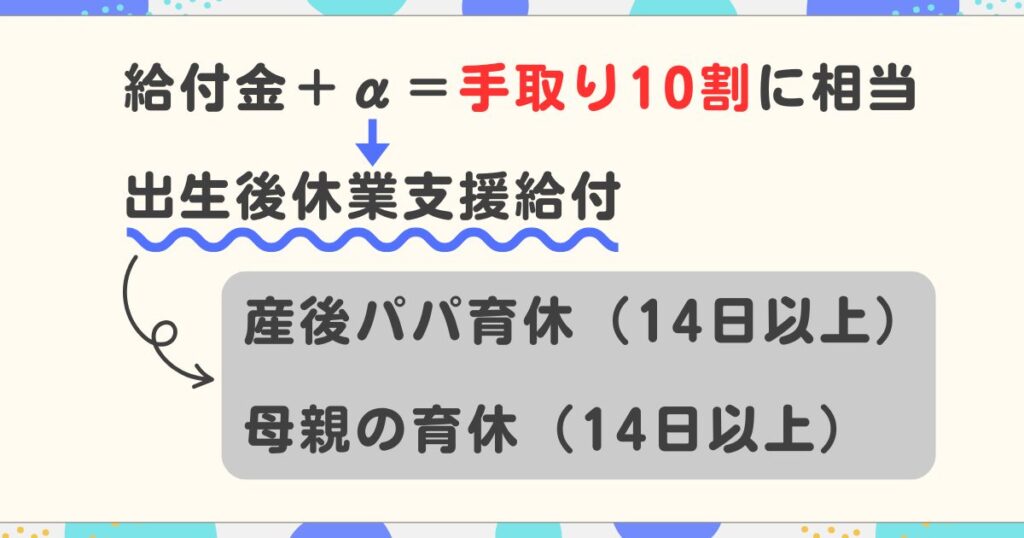

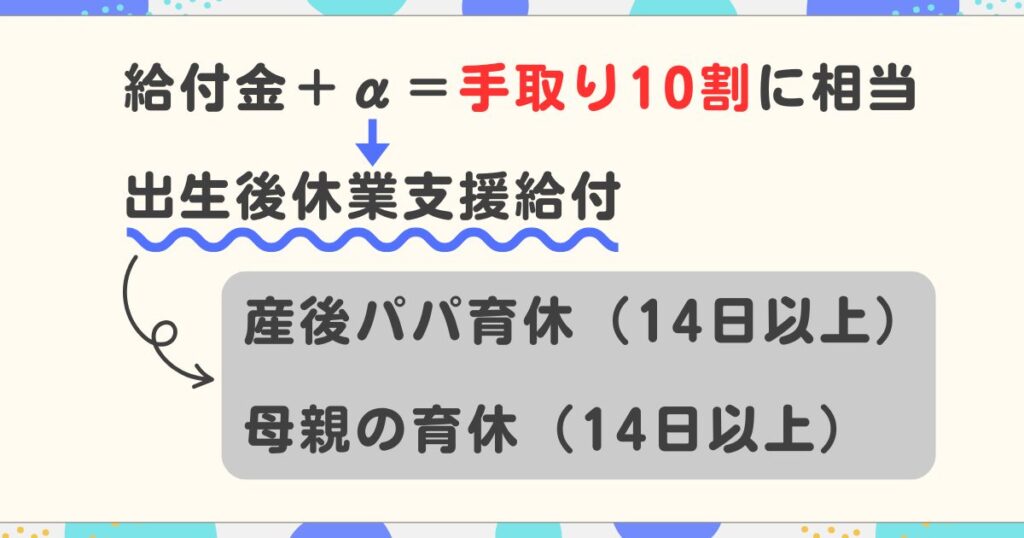

2025年4月からは給付金の手取りが10割に

2025年4月からは出生時育児休業給付金に加えて、出生後休業支援給付がスタートします。

出生後休業支援給付とは、育休を取得したときの経済的な不安を軽減させるのが目的です。

具体的には、通常の出生時育児休業給付金に追加で、標準報酬月額の13%が支給されます。

育児休業給付金や出生時育児休業給付金の67%と合わせれば、標準報酬月額の80%≒手取りの10割相当の給付です。

出生後休業支援給付で手取り10割の給付金を手にするには、以下の条件を満たす必要があります。

- 14日以上の産後パパ育休を利用する

- 子供の母親も育休を14日以上利用する

※専業主婦(主夫)、ひとり親の場合は自動で適応

出生時育児休業給付金が手取り10割となるのは、夫婦ともに最大28日間だけです。

父親・母親ともに出生後休業支援給付がそれぞれ適応されるので、しっかりと有効活用しましょう。

『子の看護等休暇』で突然の休みをカバー|2025年4月から改正

育休が明けて、子育てをしながら仕事をするときに活躍するのが子の看護等休暇です。

子育て中には数多くのイベントが発生します。

- 子供の病気

- 子供の健康診断

- 子供の予防接種

- 感染症に伴う学級閉鎖

- 入園(入学)式、卒園式

上記のイベントに対して、子の看護等休暇の利用が可能です。

子の看護等休暇は子供の人数に対して、年間の取得できる日数が決まっています。

| 子供の人数 | 1人のみ | 2人目以降 |

|---|---|---|

| 取得できる日数 | 5日間 | 10日間 |

1日単位の取得もできますが、夕方の数時間など1時間単位での取得も可能です。

有給を減らさずに子供のための休暇を取得できるのが、子の看護等休暇の最大のメリットになります。

2025年4月1日から範囲が拡大!

子の看護等休暇は2005年からスタートした制度ですが、実際には利用しづらい一面がありました。

休暇の取得理由が限られているのが難点でした

そこで2025年4月1日に、子の看護等休暇の見直しが行われます。

| 改定後 (2025年4月〜) | 改定前 (〜2025年3月) | |

|---|---|---|

| 名称 | 子の看護等休暇 | 子の看護休暇 |

| 対象となる子供 | 小学生3年生まで | 未就学児 |

| 取得できる理由 | 病気・けが 予防接種・健康診断 感染症に伴い学級閉鎖等 入園(入学)式、卒園式を追加 | 病気・けが 予防接種・健康診断 |

| 労使協定により除外できる労働者 | 週の所定労働日数が2日以下 ※雇用期間の条件は撤廃 | 引き続き雇用された期間が6か月未満 週の所定労働日数が2日以下 |

これまでの制度よりも、対象者が増えてより利用される制度になるでしょう。

子の看護等休暇を取得するには、職場への事前申請が必要となる場合があります。

当日にバタバタしないためにも、ゆとりを持って手続きをしておきましょう。

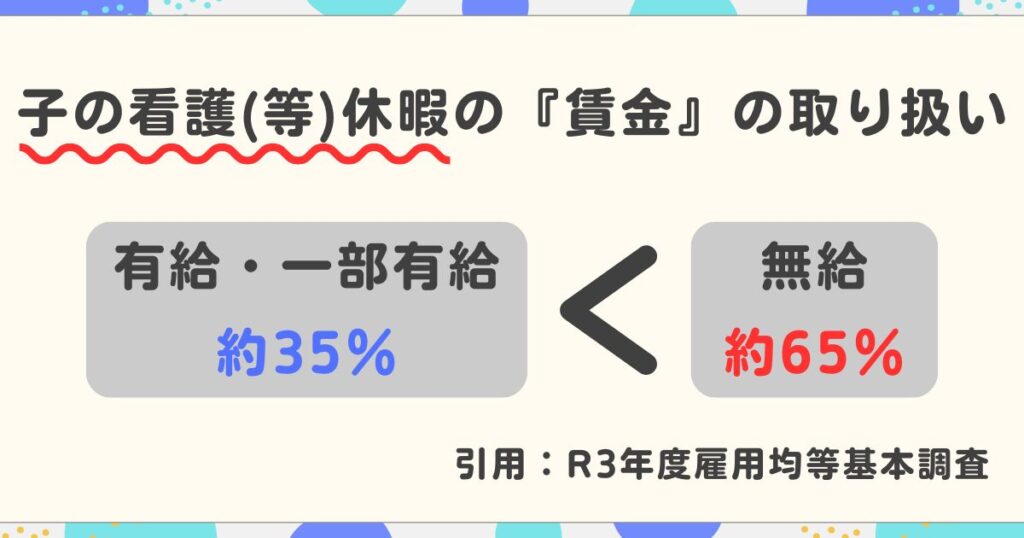

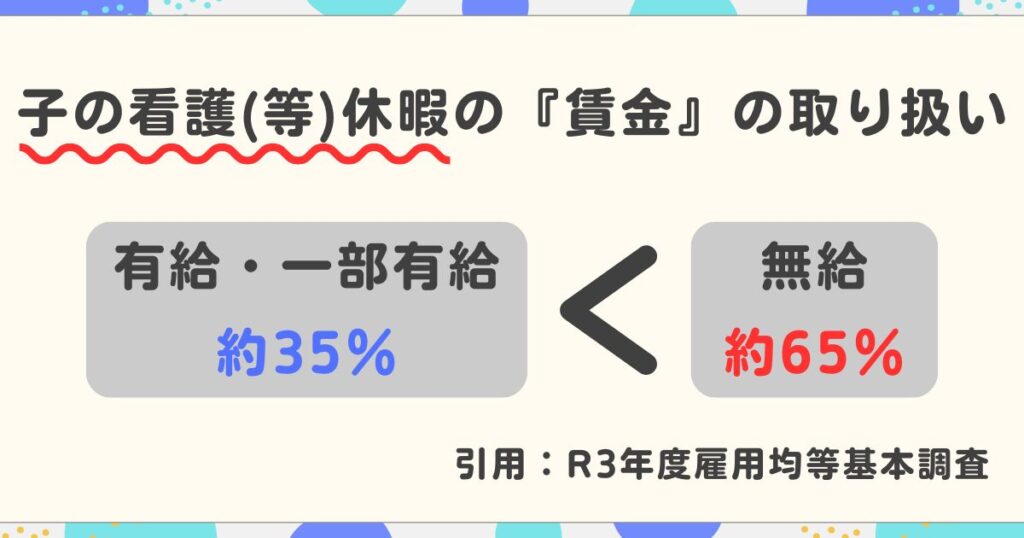

子の看護等休暇は無給の可能性に注意

非常に使い勝手の良い子の看護等休暇ですが、一点だけ注意点があります。

子の看護等休暇の取得時に、給料が発生しない可能性があることです。

法律で定められた子の看護等休暇ですが、有給or無給については職場ごとに決定できます。

実際に制度を利用する前に、職場の担当者に『子の看護等休暇が無給なのか?』と事前に確認するのがおすすめです。

もし子の看護等休暇を有給にしたいと職場に交渉しても、現実的には対応してもらえません。

その場合は、福利厚生が充実している職場へ転職すれば、子の看護等休暇が有給となっている可能性が高いでしょう。

▶筆者おすすめの転職サイト(今後作成予定)

『短時間勤務制度=時短勤務』で働き方改革!夫婦で子育てを実現

育休明けの子育て支援の制度として、短時間勤務=時短勤務はよく知られています。

時短勤務を取得するのは女性が多いイメージですが、男性でも取得が可能です。

時短勤務が利用できる条件

時短勤務はフルタイム勤務よりも1日の所定労働時間を短縮する働き方です。

仕事と子育て・介護などを両立するため、育児・介護休業法に基づいて定められています。

| 名称 | 短時間勤務制度 (時短勤務) |

| 対象者 | 3歳未満の子供を養育する従業者 |

夫婦で子供の保育園の送迎を分担するなど、仕事と子育ての両立に役立てましょう。

時短勤務を利用するには、開始日までに育児短時間勤務申請書を職場に提出する必要があります。

育休明けから時短勤務に移行する人が多いので、事前に職場との調整をするのがおすすめです。

育児時短就業給付で収入減をカバー

時短勤務では1日の勤務時間が6時間なるなど、収入の減少が避けられません。

実際のところ、収入減少を気にして時短勤務を選べない人も少なくありません。

そこで2025年4月から育児時短就業給付がスタートします。

時短勤務で収入が減少した場合に、賃金の10%が支給される制度です。

- 子供が2歳未満である

- 育休から引き続いて同一の子供について時短勤務を利用している

育児時短就業給付の対象となるには、上記の条件を満たす必要があります。

もちろん、女性だけでなく男性の時短勤務であっても育児時短就業給付の利用が可能です。

育児時短就業給付の申請方法

基本的には職場が申請・届出を行うため、具体的な申請手続きはありません。

ただし同一の子供について育休明けから時短勤務に移行することが条件となります。

以下のいずれかのケースが発生した場合、その前日までで育児時短就業が終了となります。

- 対象の子供が2歳に達した

- 産休・介護休業・育休が始まった

- 新たな子供の育児時短就業が始まった

- 子が死亡するなど、養育しない事由が生じた

長期間の利用はできませんが、夫婦での子育てに役立つ制度改正になるでしょう。

子育て制度の「よくある質問」に育休の先輩PTが回答

男性の理学療法士でも利用できる4つの子育て制度を紹介しました。

筆者も実際に利用した子育て制度もありますが、複雑で理解に時間がかかるものが多かったです。

そこで子育て制度のよくある質問に回答していきます

子育て制度を利用する前に、小さな疑問を解消していきましょう。

育休は2歳まで延長できる?

育休が取得できる期間は、原則子供が1歳になるまです。しかし、一部の条件を満たせば、最長で子供が2歳になるまで延長できます。

育休手当が10割になるのは本当?

産後パパ育休を活用すれば、育休手当(給付金)を手取りの10割にできます。最長28日間など一部の条件を満たす必要があります。

育児休業と産後パパ育休は何が違うの?

育休と産後パパ育休の大きな違いは、取得できる期間と給付金です。給付金を手取りの10割とするには、産後パパ育休の取得が条件になります。

子育て制度を利用すると昇進に影響する?

育休を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。令和5年4月の制度改正で、『育児・介護休業の申し出や取得を理由に、解雇や降格などの不利益な取り扱いは禁止されています。(育児・介護休業法第10条、第16条)』が明記されました。

育児休業給付金の支給額を増やす方法はある?

残業などで標準報酬月額(4月〜6月の給料)を高くすれば給付金の支給額も高くなります。効率よく標準報酬月額を上げるには、給料の高い職場へ転職するのもおすすめです。

▶筆者が利用したおすすめの転職サイト(今後作成予定)

本業以外の訪問リハなどのアルバイトはどうなる?

育休の期間中は原則就労できませんが、労使協定を締結すれば労働者が合意した範囲で就労が可能です。また、月10日(80時間)以下の就労であれば育児休業給付金は支給されます。しかし職場との合意が必要なため、実際はアルバイトでの就労は不可能でしょう。

子育て制度を賢く活用して仕事と育児の理想のバランスを実現させよう

男性の理学療法士が利用できる、最新の子育て制度4つを解説しました。

これらの子育て制度はすべて法律で定められているので、ほとんどの男性PTが利用できます。

職場の上司と話し合って、賢く子育て制度を活用していきましょう。

また子の看護等休暇の賃金は約6割の職場で無休となっています。

今回紹介した子育て制度以外にも、職場独自の特別休暇などを整備している職場も少なくありません。

あなたの職場が仕事と育児の両立に協力的かどうか、しっかり見極めるのが大切です。

もし新しい職場環境を模索したいなら、転職エージェントを利用するのがおすすめ!

筆者が転職エージェントを利用した体験談は、こちらの記事で紹介しています。

▶筆者が転職エージェントを利用した体験談(今後作成予定)